Helden auf Rädern: DeTomaso Deauville | 19.12.2022

Die Last der Vorbilder

Mit dem Deauville wollte nicht Alejandro DeTomaso die Welt der Luxuslimousinen revolutionieren, sondern sein Spezi bei Ford. Im Nachhinein hätte der Konzern dieses Engagement wohl lieber bleiben lassen.

Roland Scharf

DeTomaso? Ja na klar, der Pantera! Was für ein Auto! Die Optik, dazu der V8 im Heck, das ist schon ein Knaller! Eh, natürlich, und dennoch ist es schade, dass jeder die Marke von Alejandro DeTomaso nur mit diesem einen Modell verbindet. Schließlich gab es mit dem Vallelunga und vor allem dem Longchamp (bitte keine Wortwitze) noch ganz andere Kaliber von Auto, die in den Geschichtsbüchern mehr Aufmerksamkeit vertragen hätten. Genau so wie der Deauville, von der DeTomaso vielleicht am wenigsten überzeugt war.

Damit man das ganze Ausmaß dieser Geschichte versteht, muss dazu gesagt werden, dass DeTomaso nur deswegen einigermaßen erfolgreich sein konnte, weil Ford an diesen Autos wirklich Gefallen gefunden hat. In Amerika war der Pantera sogar über das eigene Händlernetz erhältlich, quasi als hauseigener Sportwagen, denn es schlummerte unter der Heckklappe ja ein Ford-Achtzylinder. Verantwortlich für dieses Engagement war niemand geringerer als Lee Iacocca, der auch schon den Mustang auf die Straße brachte und ein untrügliches Gespür dafür hatte, was in der Autowelt der letzte Schrei sein könnte.

Und so begab es sich, dass Herr Iacocca wieder einmal bei seinem Spezi in Italien war und in der DeTomaso-Fabrik war, um das Pantera-Projekt in Gang zu bringen. Irgendwann kam er mit dem Designer Tom Tjaarda ins Plaudern und konnte natürlich nicht unerwähnt lassen, dass er auch ein großer Fan des Jaguar XJ war – dem Inbegriff der smoothen und kraftvollen Reiselimousine. Beim nächsten Besuch – dieses mal aus strategischen Gründen mit Henry Ford II – wurde man schon konkreter und beauftragte DeTomaso, neben dem Pantera auch gleich einen XJ-Gegner zu entwerfen, den Deauville.

Von seinen Überlegungen her hatte Iacocca schon den richtigen Riecher. In den späten Sechzigern kamen diese kraftvollen Limousinen immer mehr in Mode. Doch egal ob Lamborghini Espada, Jensen Interceptor oder Aston Martin DBS – ja auch der Ferrari 365/4 – sie alle hatten nur zwei Türen. Nur Monteverdi dachte über einen Zweitürer nach, und Maserati überraschte alle mit dem Quattroporte. Höchste Zeit also, hier aktiv zu werden, wobei sonnenklar war, dass man gegen den geballten Hochadel europäischer Autobauer unter dem Label Ford nie angekommen wäre. Schon gar nicht gegen Jaguar. Also DeTomaso.

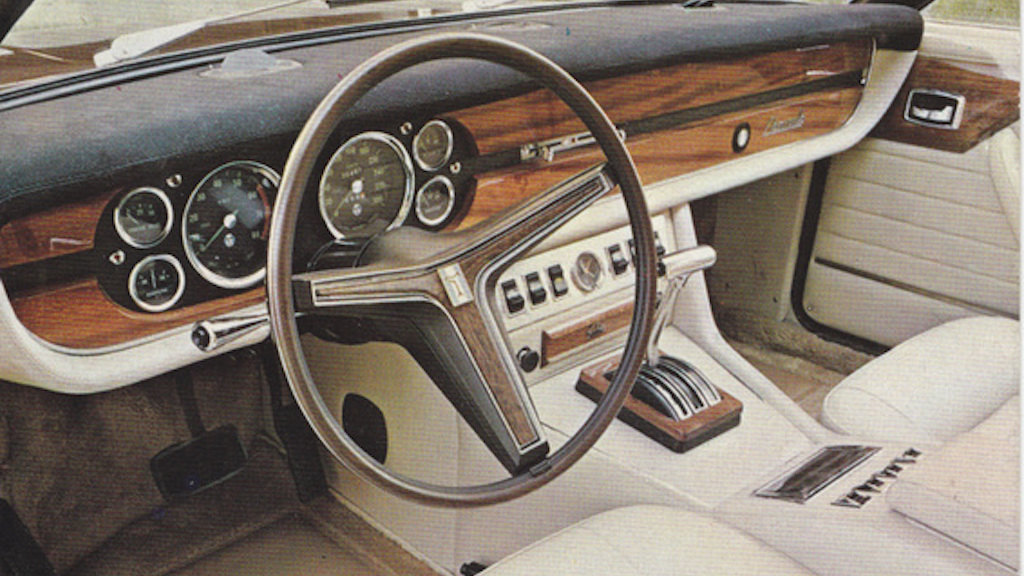

In Rekordzeit stanzte man den Deauville aus dem Blech, hielt sich bei den Proportionen sogar recht nah am XJ und übernahm auch ziemlich dreist das Design der Hinterradaufhängung. Antrieb? Natürlich der gleiche V8 wie im Pantera, die Lieferungen aus Detroit mussten sich ja auszahlen, und mit 275 PS sollte man kräftig genug motorisiert sein, um in dieser Liga auch ernstgenommen zu werden.

1971 war es schließlich soweit und die ersten Serienmodelle rollten auf die Straße, um dort aber mit der beinharten Realität der Luxusliner konfrontiert zu werden. Iacocca platzierte den Deauville preislich unter Lamborghini und Ferrari, da man schnell erkannte, dass man an deren Kundschaft sowieso nicht herankommen würde. Allerdings kostete der Deauville immer noch vier Mal so viel wie ein Jaguar XJ, und trotz zwei Zylinder mehr konnte er sich bei Fahreigenschaften, Handling und Performance nie wirklich absetzen. Noch schlimmer wurde es, als Jaguar den XJ12 herausbrachte, also den Zwölfzylinder unter die Haube zwängte. Der Preisabstand verringerte sich zwar, nur gab es dann endgültig kein Argument mehr, doppelt so viel für vier Zylinder weniger auszugeben. Und als Mercedes dann auch noch den 450 SEL 6.9 lancierte, der auch nicht mehr kostete, aber wie ein Safe gebaut und schnell wie ein Pantera war, schien das Ende des Deauville fast schon besiegelt. Aber solange Geld aus den USA sprudelte, sah man die Sache in Italien noch relativ gelassen. Es war ja schließlich deren Idee, diesen Wagen zu bauen.

Mittlerweile wurde aber auch die Zentrale in Dearborn auf dieses Minus-Geschäft aufmerksam und versuchte Mitte der 1970er, irgendwie gegenzusteuern. Schnell kam die – eigentlich typisch amerikanische – Idee auf, eine preiswertere Version auf den Markt zu bringen, die in erster Linie dadurch hätte preiswerter werden sollen, indem man die grobschlächtigen Sechszylinder des Maverick einbauen wollte. Um das möglichst kostengünstig realisieren zu können, kam die Idee auf, halbfertige Karossen von Ghia in Italien (die in Auftrag von DeTomaso den Deauville bauten), nach Detroit zu verschiffen und dort zu vervollständigen. Als die Techniker dort aber erstmals sahen, wie schleißig die Karossen zusammengezimmert waren, verwarf man die Idee lieber schnell wieder und verständigte sich darauf, den Deauville nur mehr auf Bestellung zu produzieren.

Dass der viertürige DeTomaso also bis 1985 im Programm blieb, ist somit relativ zu sehen. Denn alles in allem wollten nur rund 240 Kunden den Wagen haben, heißt es zumindest seitens DeTomaso. Da in den fortlaufenden Fahrgestellnummern im Nachhinein größere Lücken auftauchten, darf also auch diese Zahl zumindest bezweifelt werden.